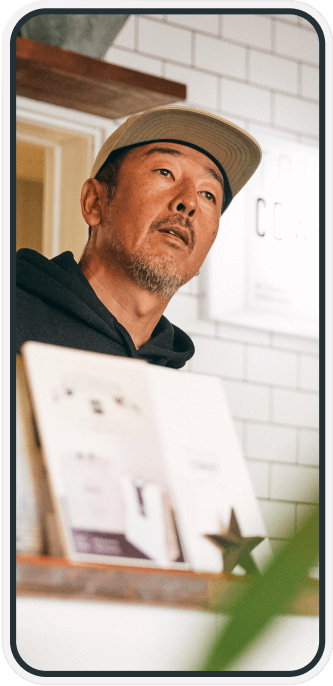

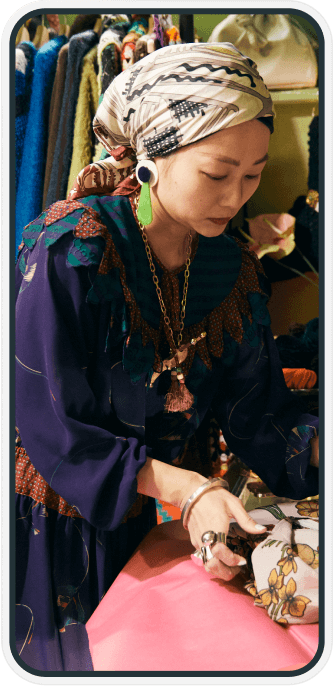

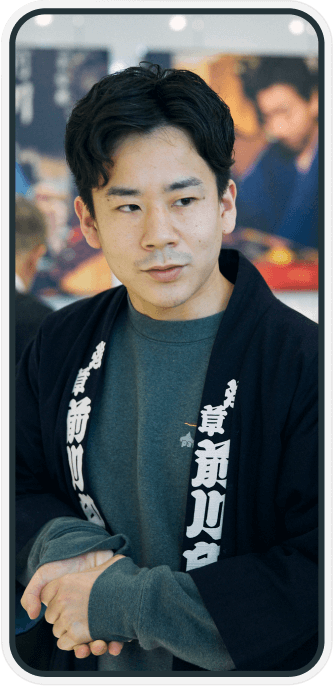

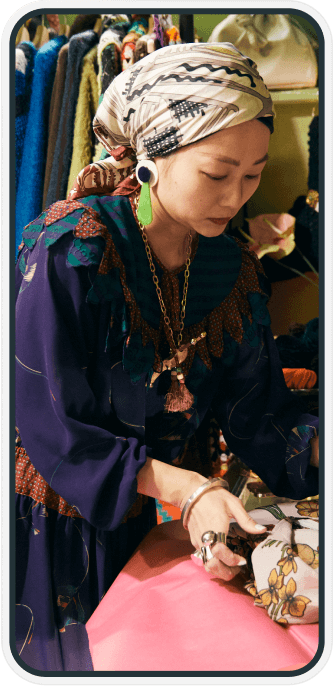

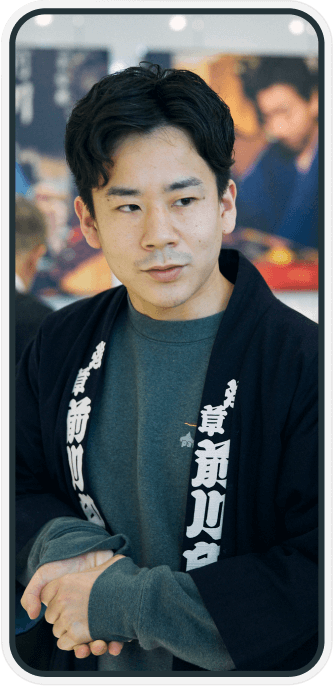

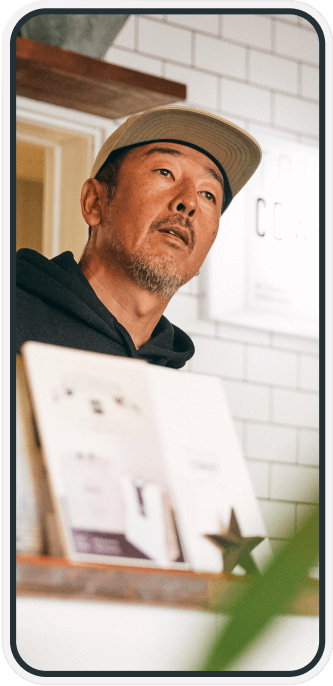

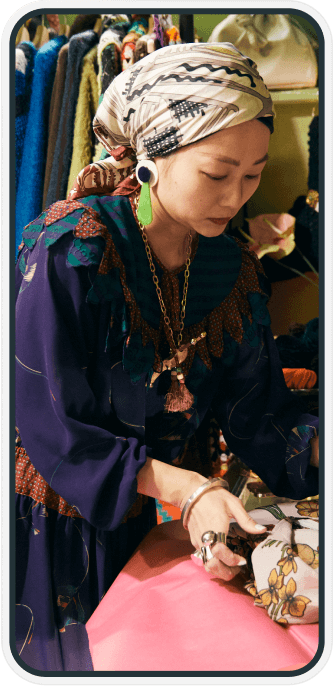

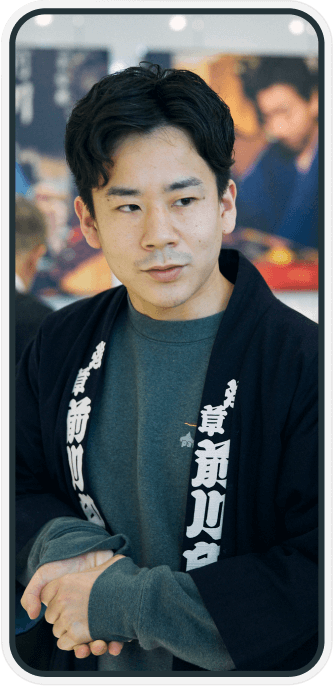

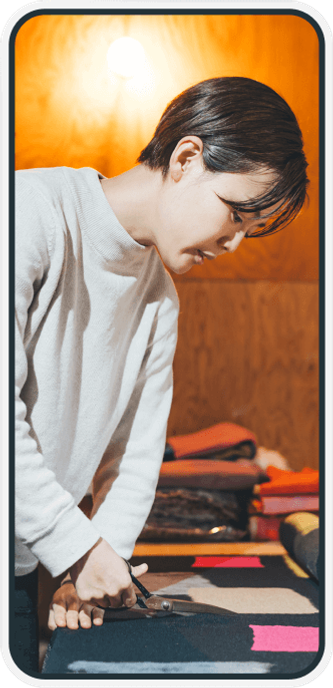

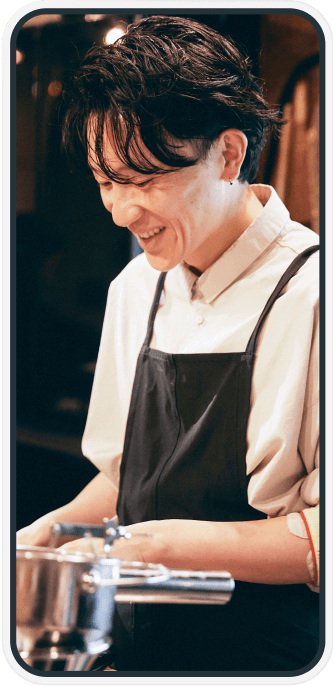

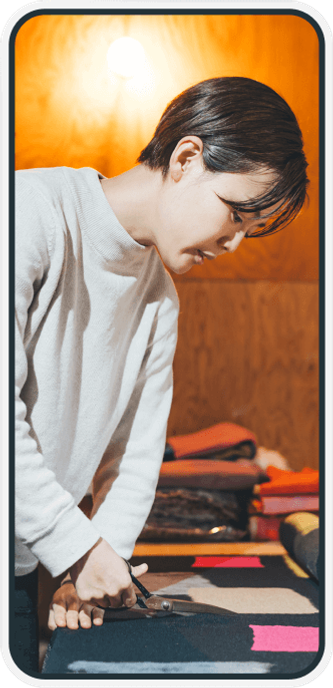

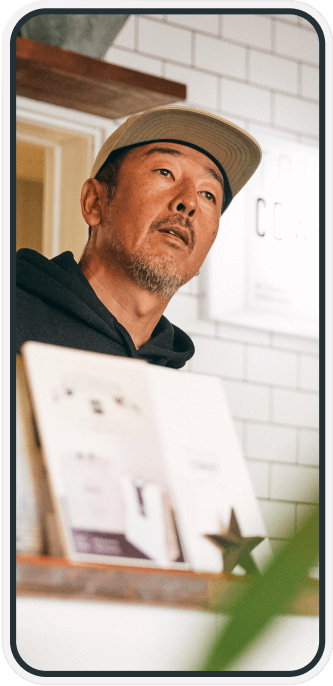

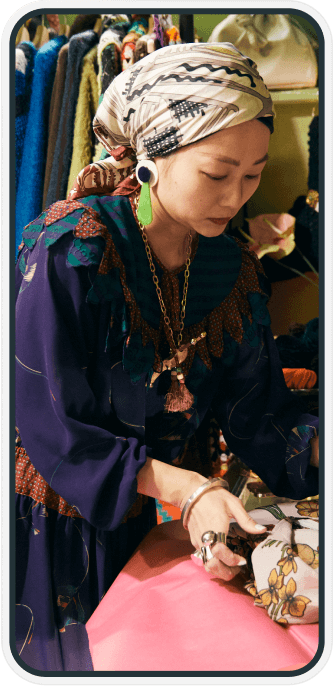

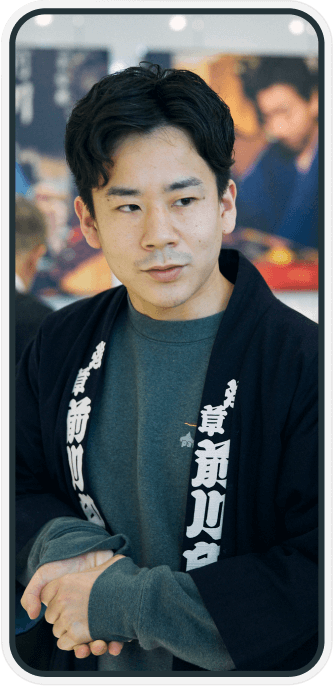

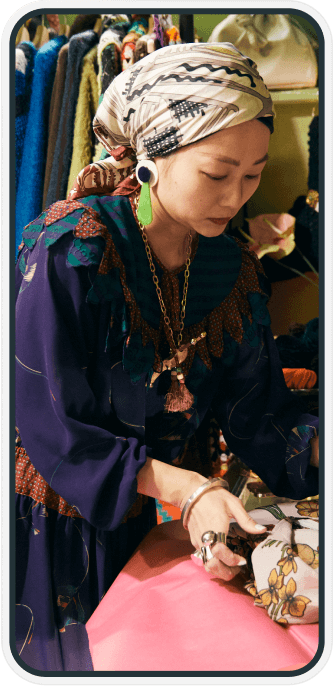

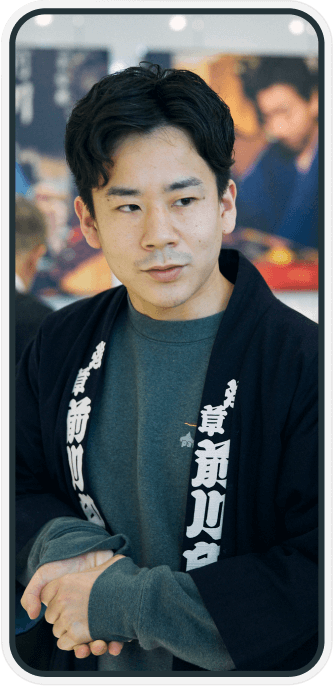

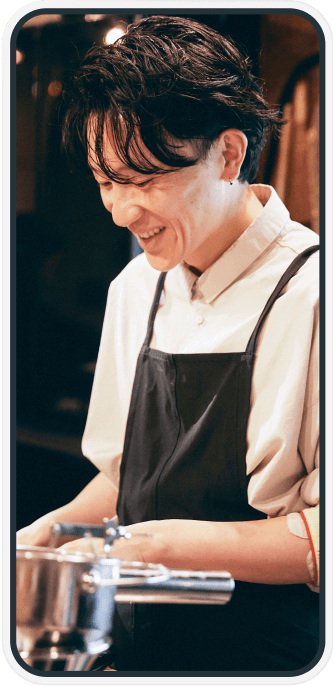

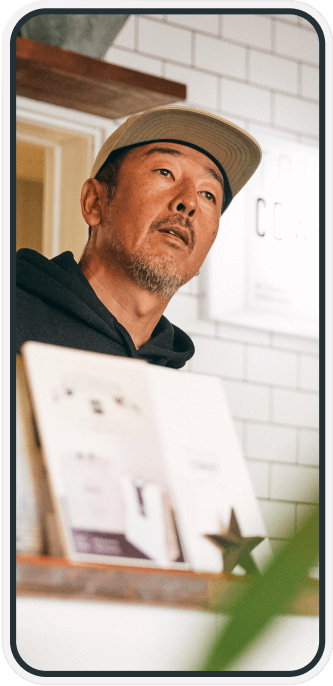

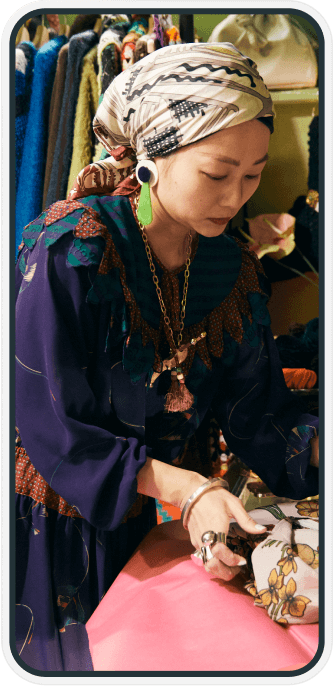

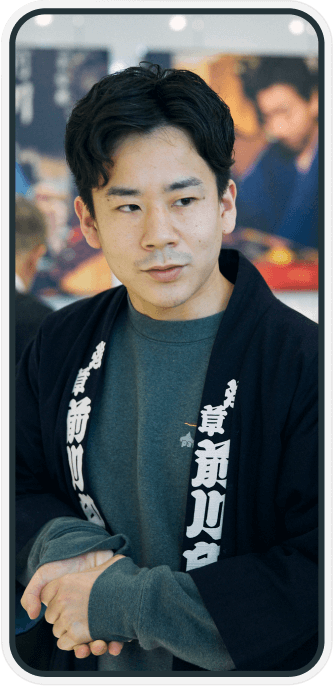

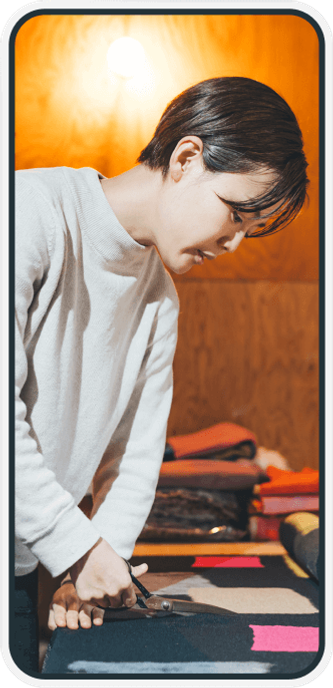

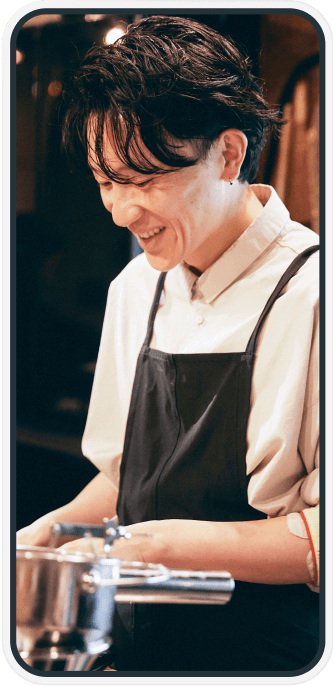

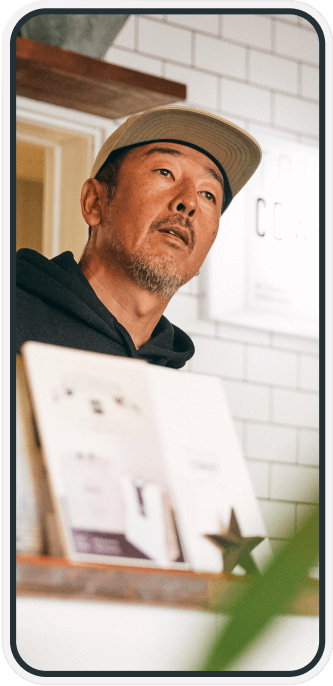

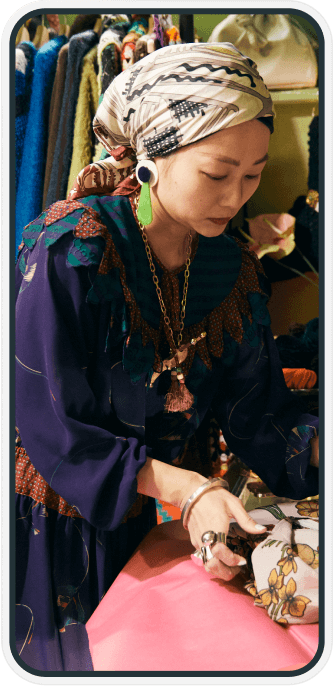

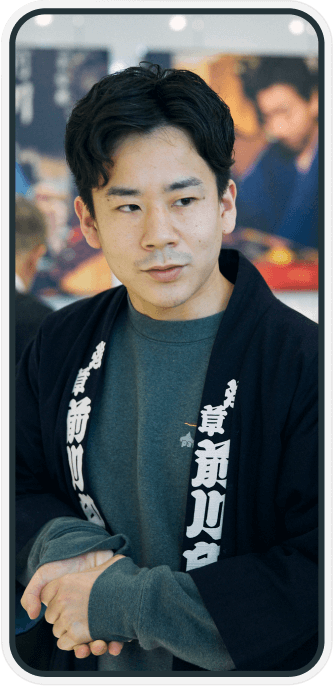

年収が上がった

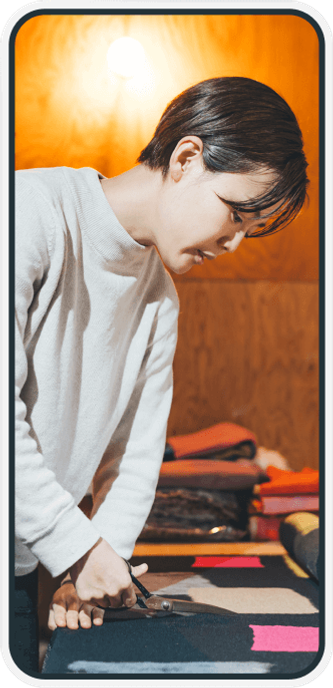

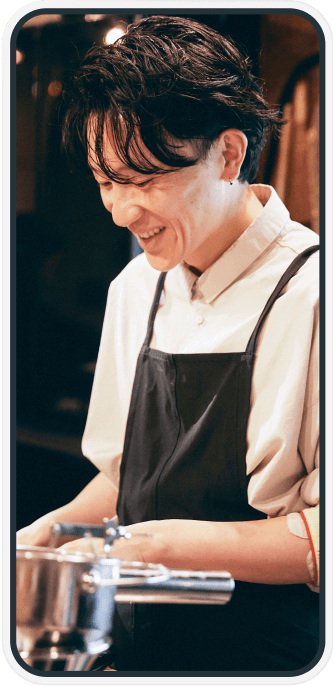

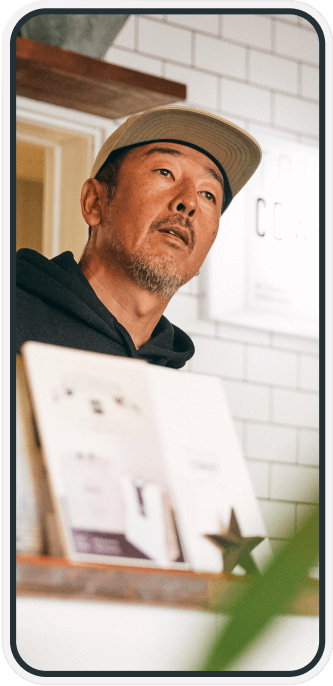

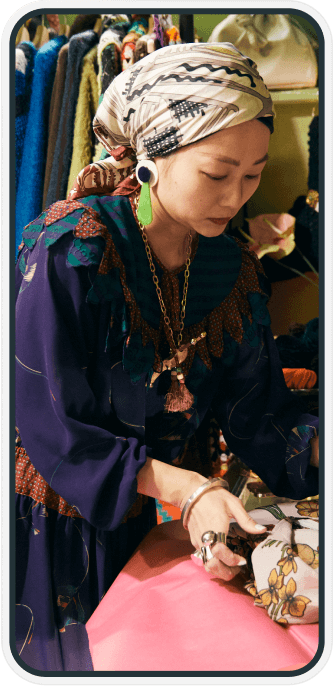

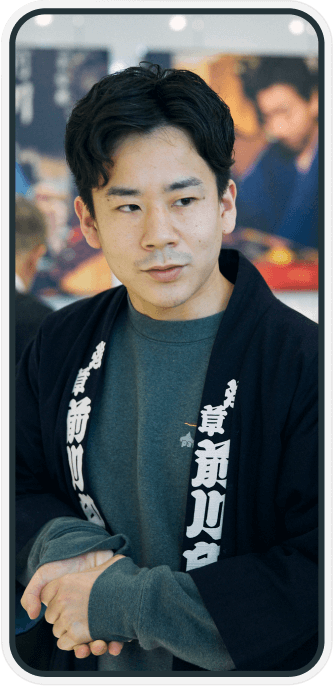

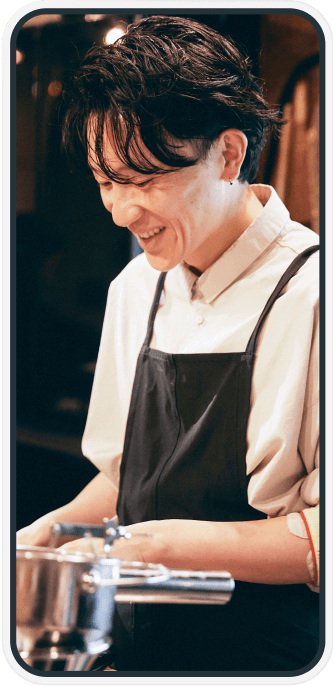

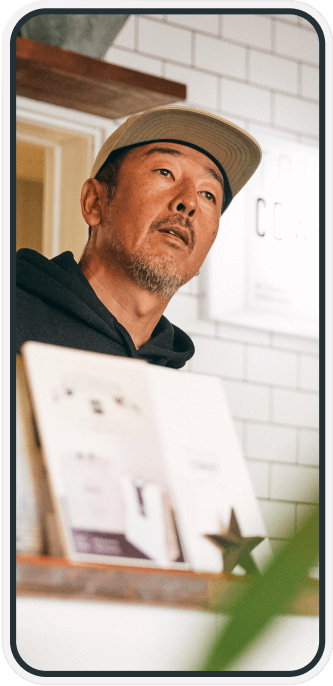

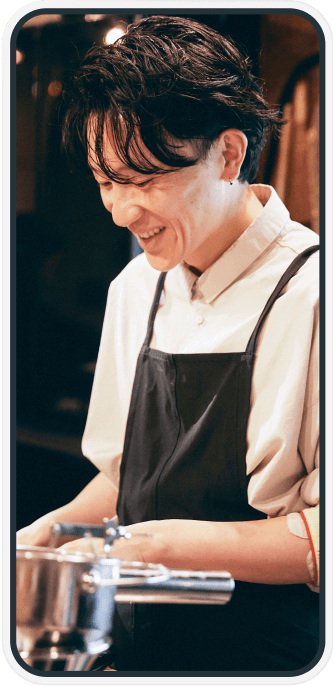

オーナー

初期費用

月額費用

0円

費用は売れたときの手数料のみ。初期費用・月額費用が無料だから今すぐネットショップをはじめられます。

プランは1ヶ月ごとに変更できるので、そのときのショップの状況に応じていつでも最適な料金でご利用いただけます。

夏・冬のバーゲン月は月商が100万円を超えるのでグロースプラン、季節の変わり目は10万円程度になるのでスタンダードプランに変更

「抽選販売 App」で、限定100個の器の抽選販売を実施する月は、グロースプラン。そのほかの月はスタンダードプランに変更

面倒な管理業務は

すべてお任せ

ショップ運営で大変な管理業務はBASEにお任せください。

運営効率化をはかる各種機能が揃っています。

ショップ運営で大変な管理業務はBASEにお任せください。運営効率化をはかる各種機能が揃っています。

商品説明文も

AIが自動で生成

「BASE AI アシスタント」を使えば、作成に時間がかかる商品説明文も、30秒程度で完成します。

「BASE AI アシスタント」を使えば、作成に時間がかかる商品説明文も、30秒程度で完成します。

4クリックで機能追加

拡張機能の「BASE Apps」は平均4クリック※で導入完了。しかも、すぐに使える圧倒的なスピード感。優れた機能性で、しっかりビジネスをサポートします。

※2023年当社調べ

拡張機能の「BASE Apps」は平均4クリック※で導入完了。しかも、すぐに使える圧倒的なスピード感。優れた機能性で、しっかりビジネスをサポートします。

※2023年当社調べ

販売方法も自由自在

さまざまな販売方法で、ショップのニーズに合わせた売り方を実現。

商機を逃さず、ショップの成長に寄与。

「BASE AI アシスタント」を使えば、作成に時間がかかる商品説明文も、30秒程度で完成します。

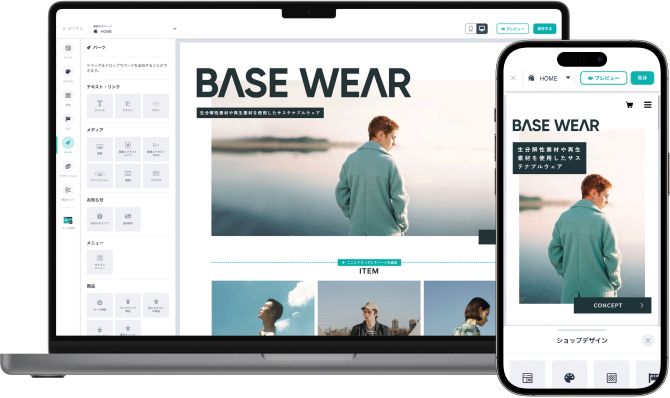

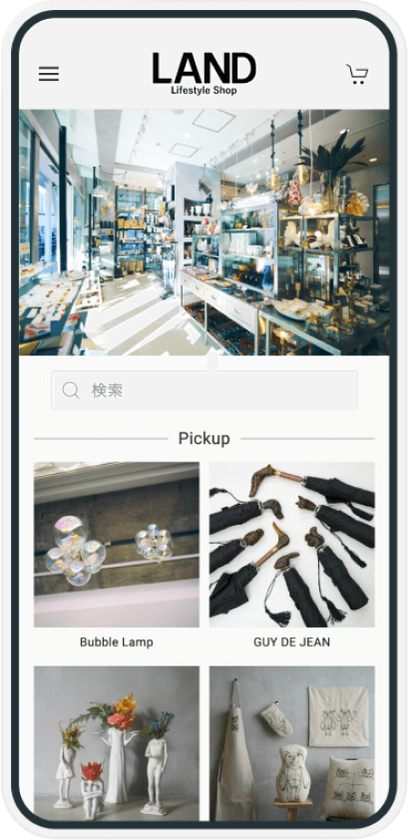

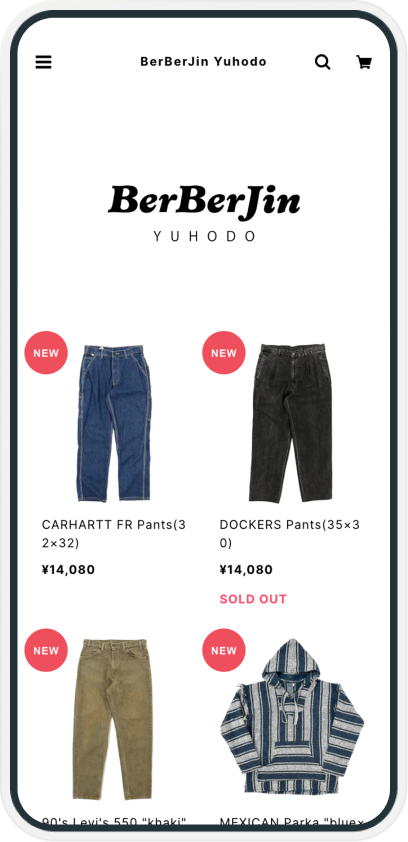

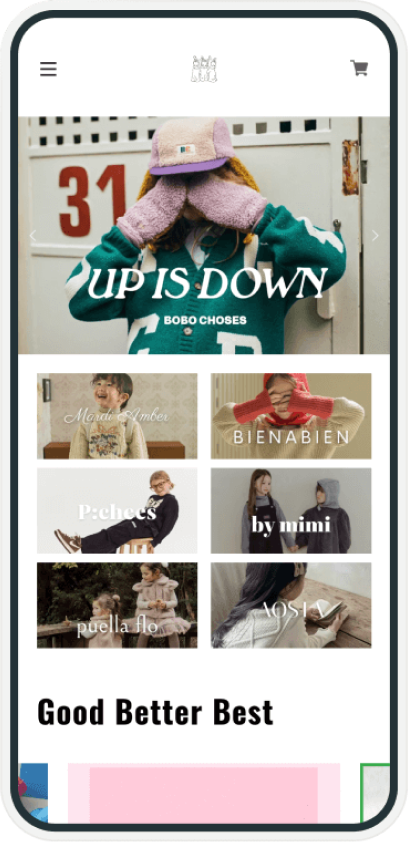

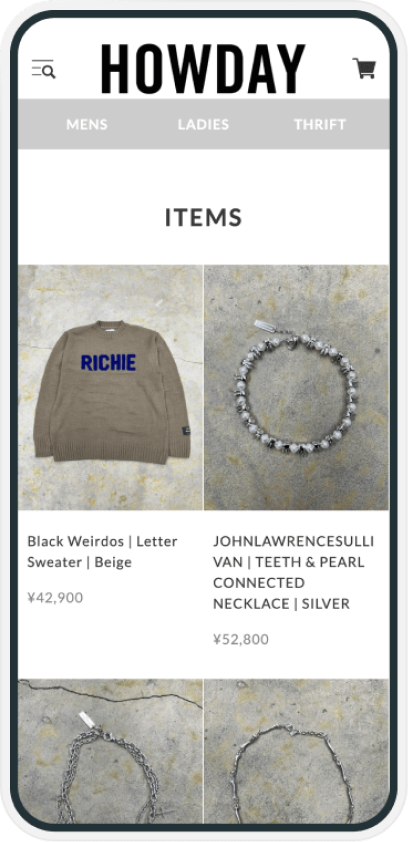

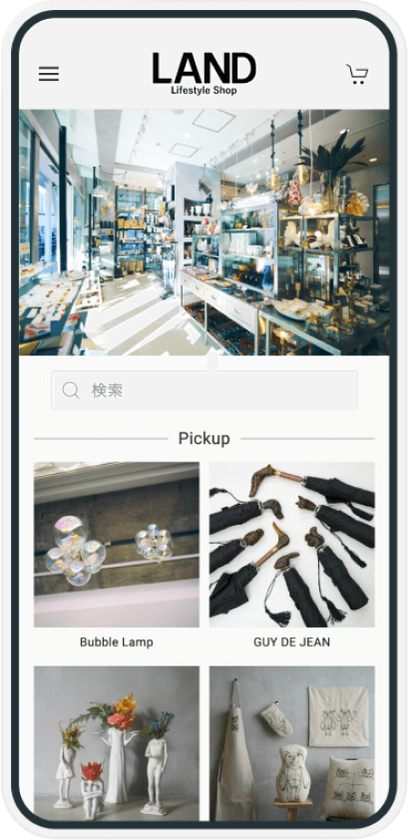

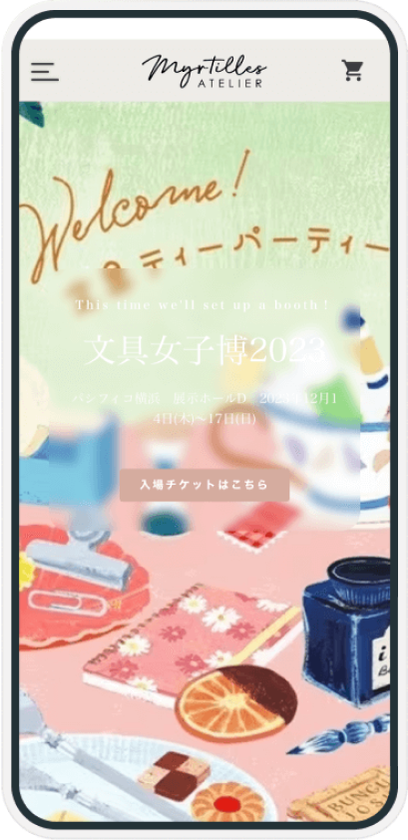

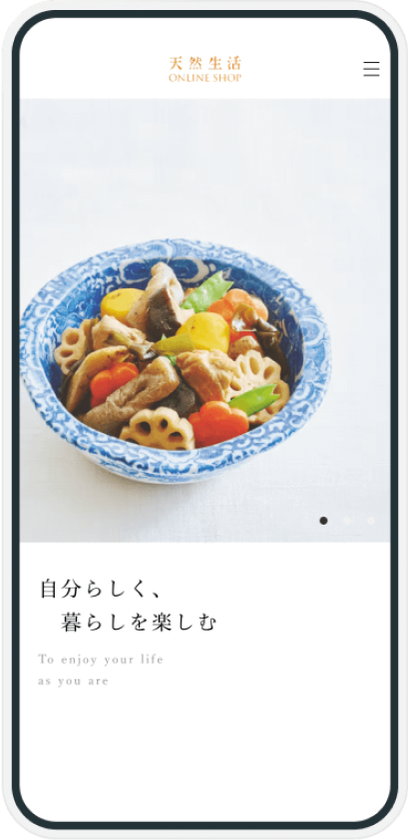

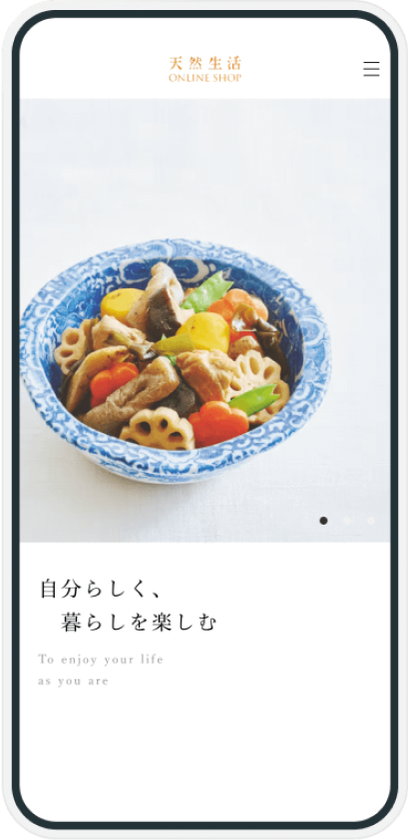

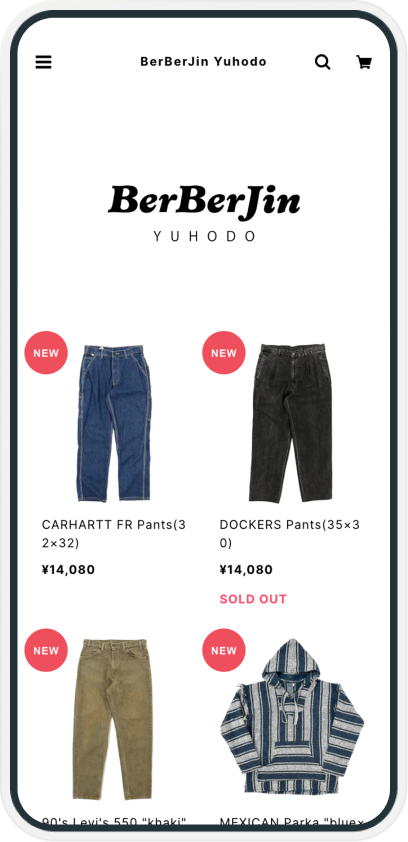

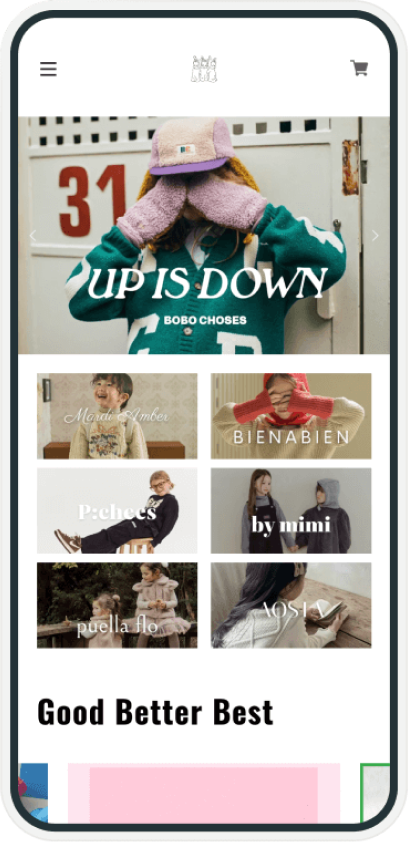

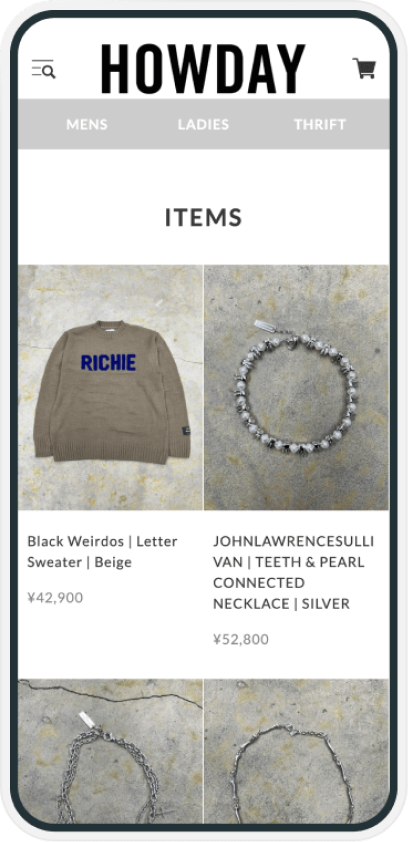

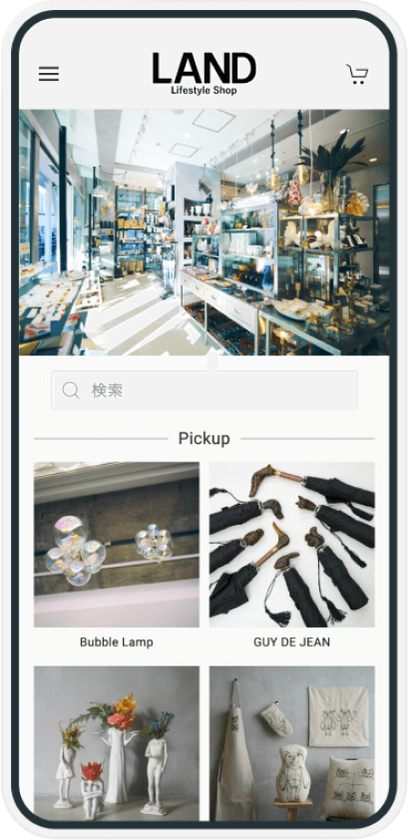

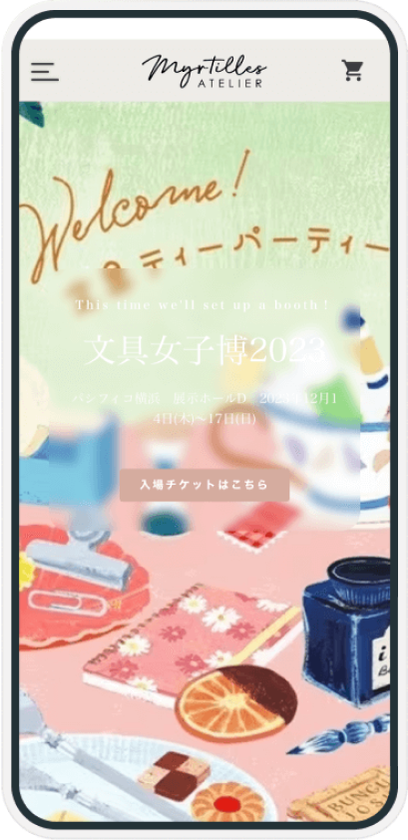

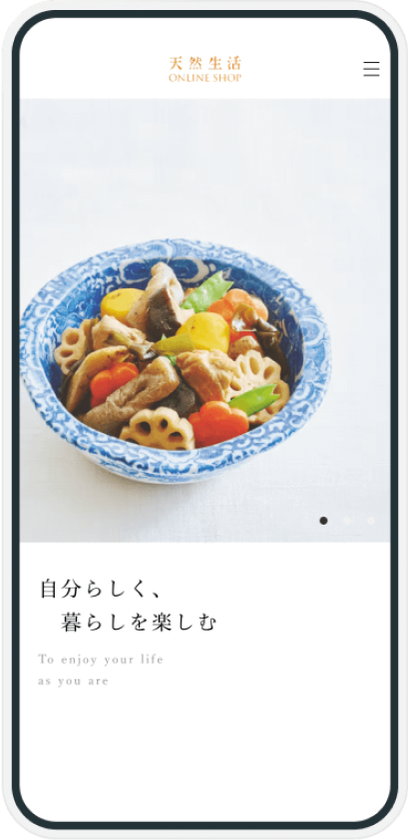

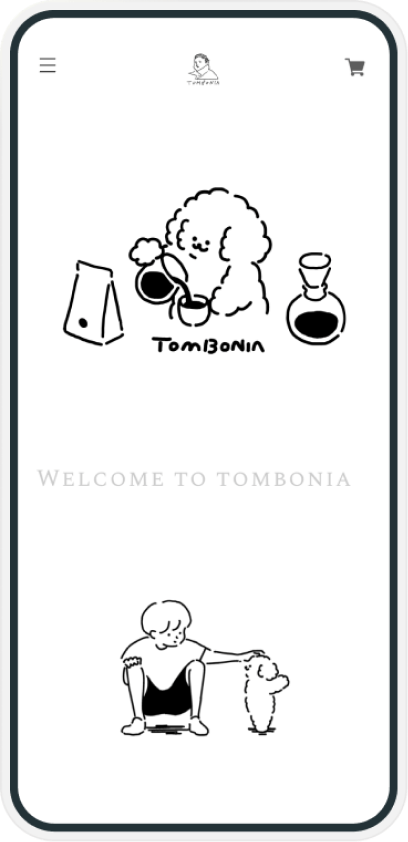

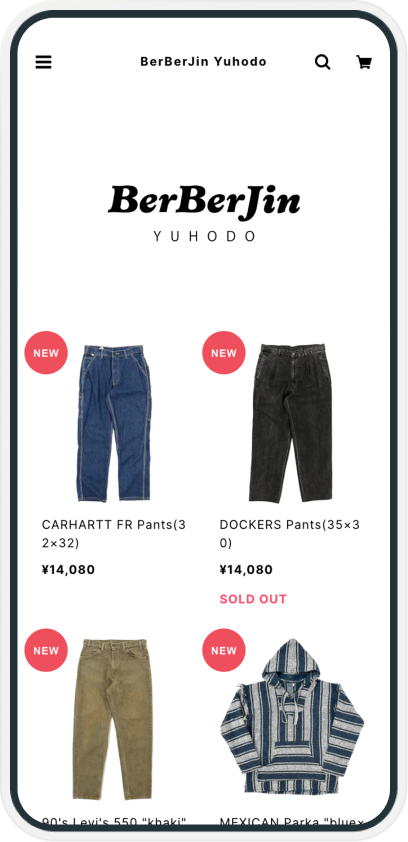

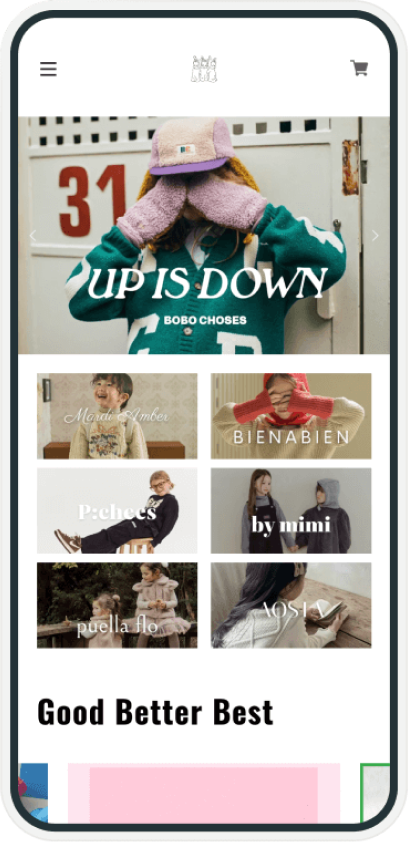

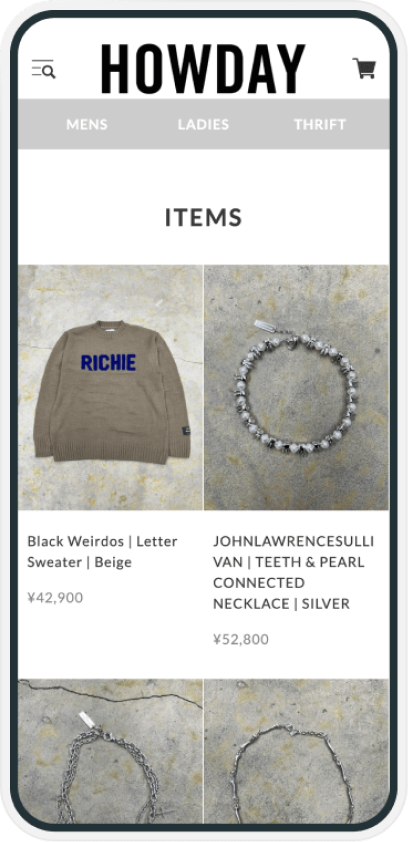

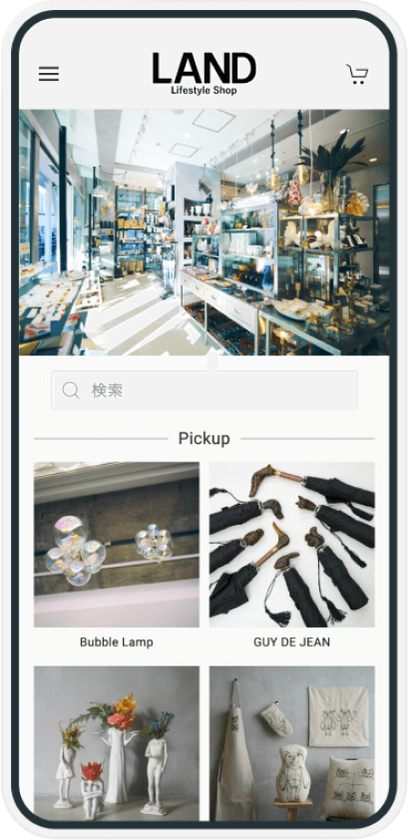

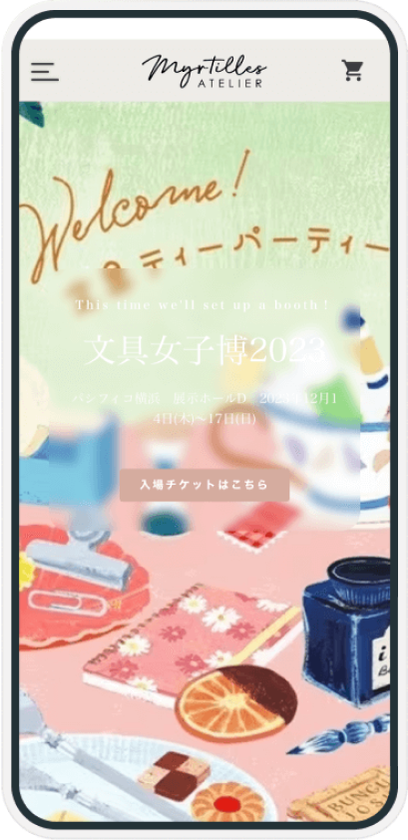

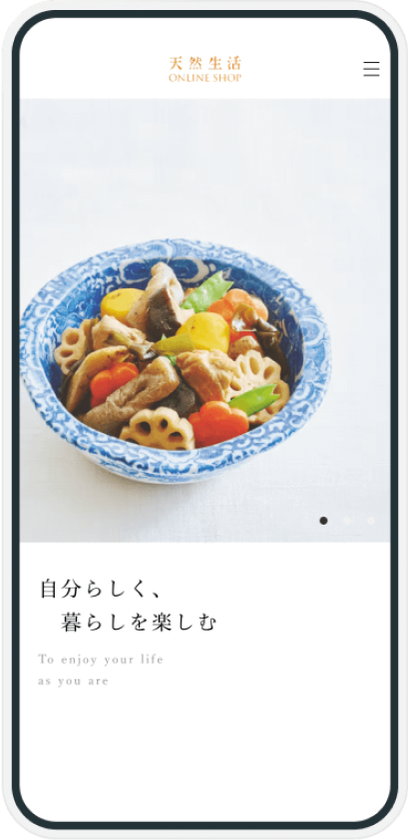

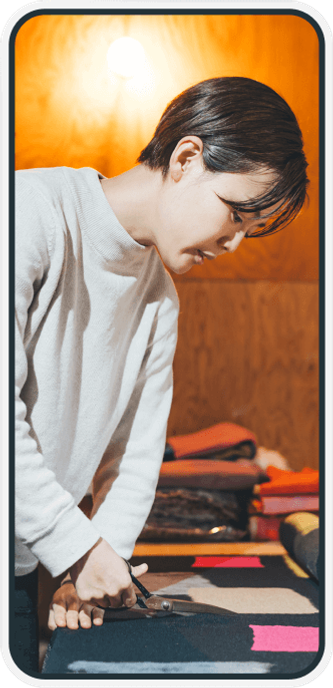

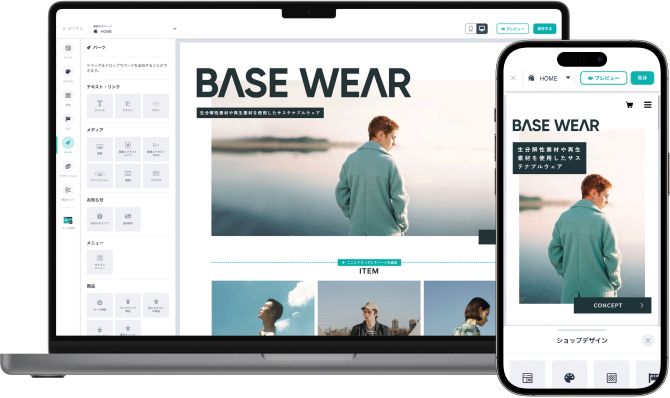

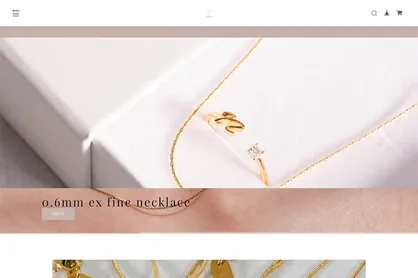

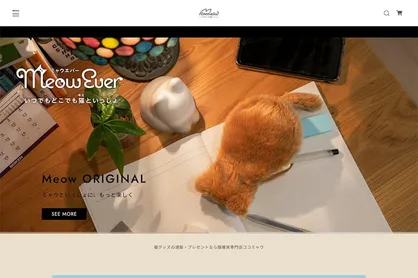

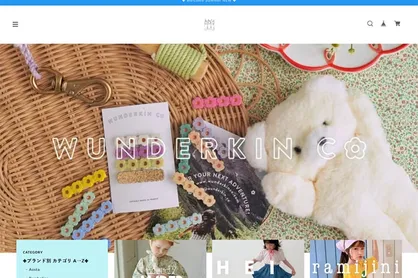

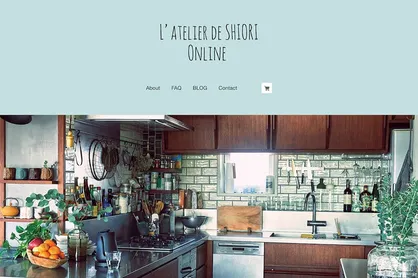

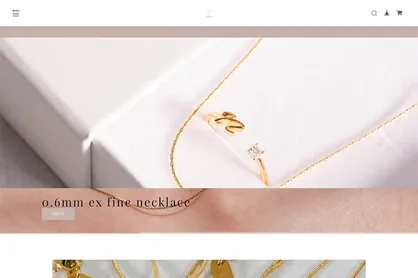

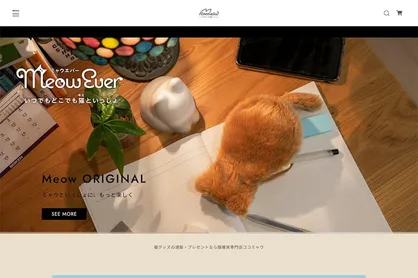

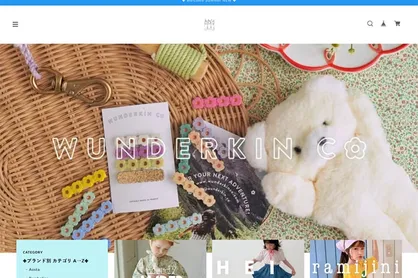

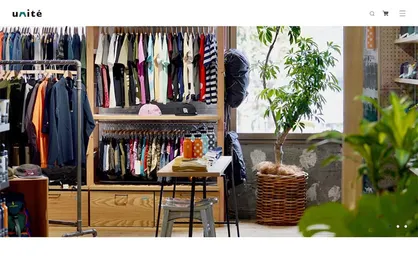

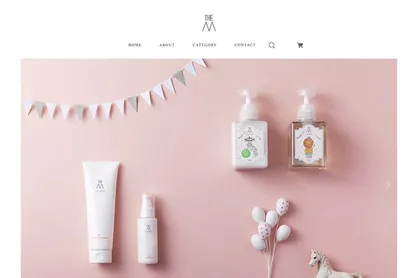

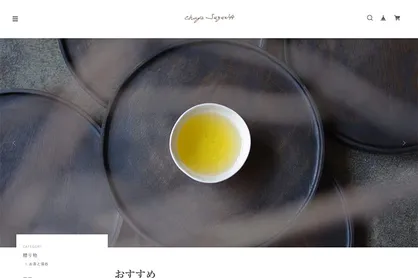

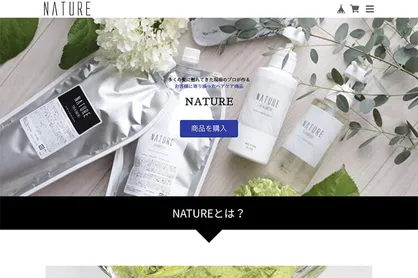

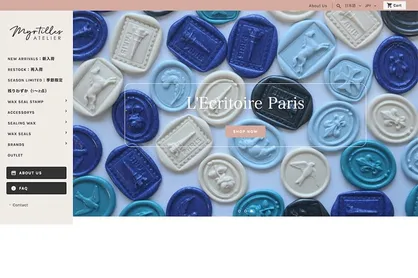

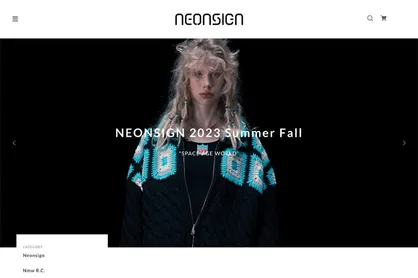

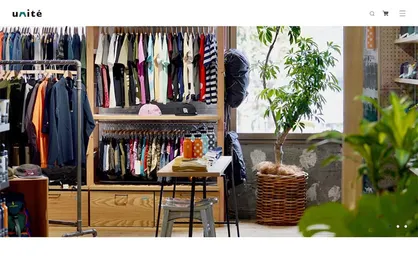

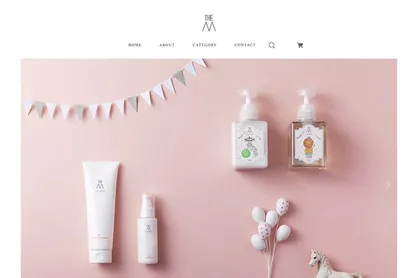

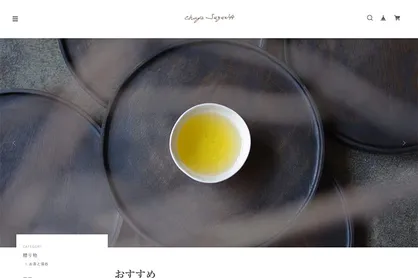

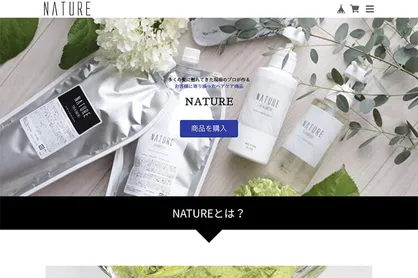

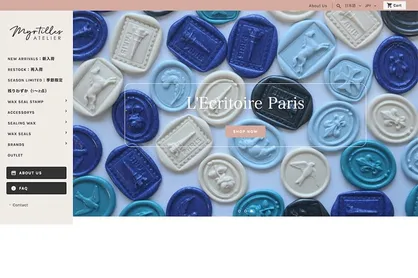

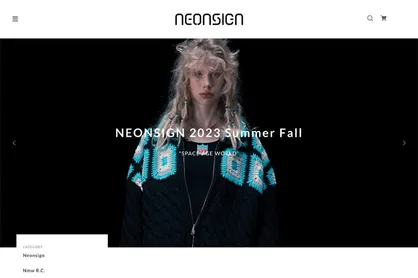

ワンランク上の表現力で

洗練されたデザインへ

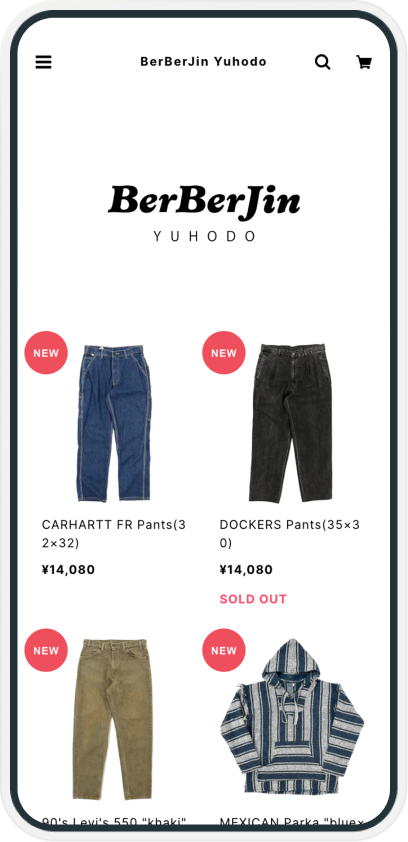

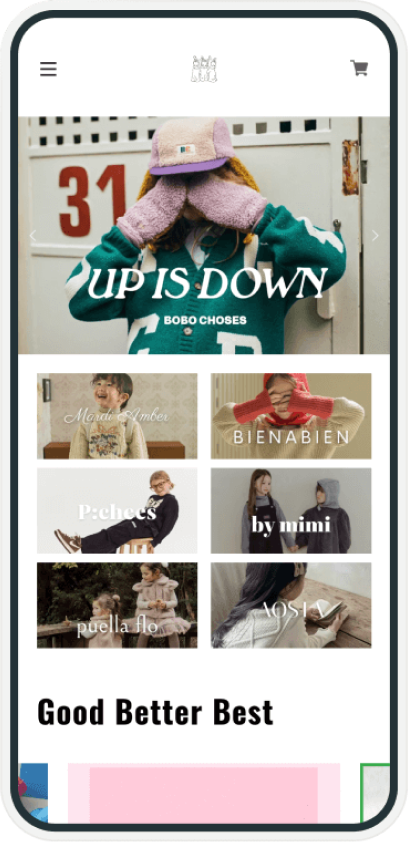

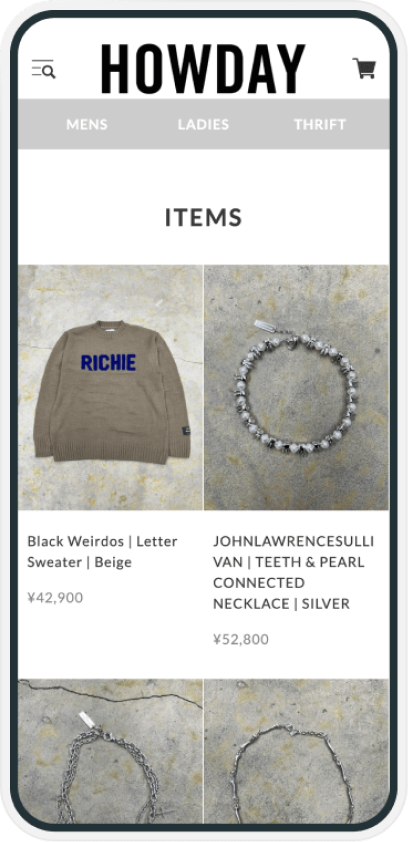

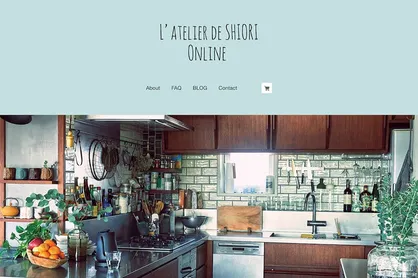

デザイン知識は一切不要。思い描いた理想のショップデザインを、サクサクと実現。 大切なブランドや商品の魅力を、いつでも自由にカスタマイズできます。

BASEのデザインを詳しく見るデザイン知識は一切不要。思い描いた理想のショップデザインを、サクサクと実現。大切なブランドや商品の魅力を、いつでも自由にカスタマイズできます。

BASEのデザインを詳しく見るすぐに開設

すぐに成長

30分で完了。

シンプルな開設手続き

ショップの開設は30秒、販売開始まで30分。

面倒な開設手続きも、書類提出もBASEなら必要ありません。

ビジネスに必要な機能は、すべて揃っています。

ショップの開設は30秒、販売開始まで30分。面倒な開設手続きも。書類提出もBASEなら必要ありません。ビジネスに必要な機能は、すべて揃っています。

決済機能は、

今すぐ・どれでも

種類豊富な決済方法を提供。

使いたいものを選ぶだけで、もちろん面倒なお手続きは不要。審査を

待つ時間もなく※、今すぐに使いはじめられます。

※JCB / アメリカン・エキスプレスは、最短で申請の翌営業日からご利用いただけます。 法人利用の場合はこれより審査時間がかかる旨、ご了承ください。

決済機能を詳しく見る

「種類豊富な決済方法を提供。使いたいものを選ぶだけで、もちろん面倒なお手続きは不要。審査を待つ時間もなく※、今すぐに使いはじめられます。

※ JCB / アメリカン・エキスプレスは、最短で申請の翌営業日からご利用いただけます。 法人利用の場合はこれより審査時間がかかる旨、ご了承ください。

決済機能を詳しく見るオーナーは、

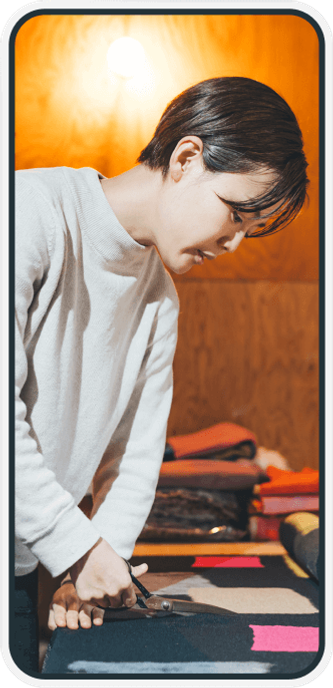

必要なことだけに、集中。

「BASE AI アシスタント」機能をはじめ、オーナーの業務効率化を目的とした機能がBASEには揃っています。その分、オーナーはものづくりやマーケティングなどコア業務に集中していただけます。

※BASEオーナーは1日の80%が作業以外のクリエイティブタイムだと回答しています

(2023年自社実施アンケートより)。

売上を伸ばしやすい

ネットショップNo.1※

集客・販促からマーケティング、運営効率化をはかる機能まで。

BASEは、売上を伸ばすための機能がたくさん揃っています。

だから新規顧客の獲得もリピーター創出も難なく実現。

※2024年マクロミル調べ。

開設まで30秒、

販売まで30分。

ネットショップ開設手続きは30秒、販売開始までわずか30分で完了できます。面倒な書類提出や時間のかかる決済審査がなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。

年収があがったオーナーの中で

BASEの

グロースプランなら

Shopify

3.4%

STORES

3.6%

即時

Shopify

翌週金曜に振り込み(最短5日)

カラーミーショップ

月末締め・翌月15日入金(最短15日)

出店料無料

自社ポップアップスペースは

BASEだけ。

待ち時間

0秒

No.1※

新規開設のお客様が最初にご利用いただくことになる「スタンダードプラン」は、初期費用・月額費用0円で、商品が売れたときのみ費用が発生する料金プランです。そのため、「スタンダードプラン」のままご利用いただく場合、手数料以外にかかる費用はありません。

くわしくはこちら

はい、BASEはプログラミングなどの専門知識を必要とせず、直感的に操作できるサービスとなっています。そのため、運営マニュアルなどもございませんが、運営のコツ、ノウハウなどはBASE Uにくわしく掲載しています。

「入金確認後、商品を発送し、管理画面で発送済みにする」というのが基本的な流れですが、お客様の支払い方法によって異なる場合がございます。くわしくは、ヘルプページをご確認ください。

決済手段を導入するために個人情報の入力は必須となりますが、任意で非公開に設定できます(法人をのぞく)。くわしくは、こちらをご確認ください。

はい。ご用意がございますので、資料請求フォームよりお問い合わせください。

フォームはこちら

その他の内容は、ヘルプを参照してください

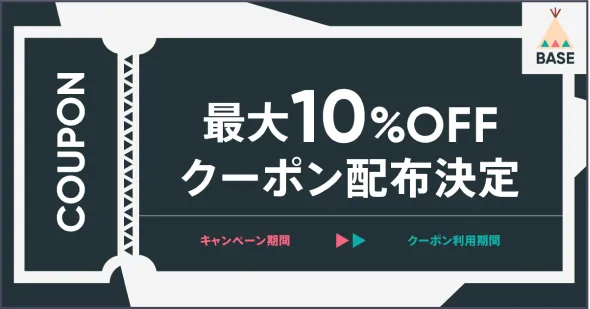

購入の後押しになる、BASE負担クーポンを定期的に配布。新規顧客の獲得や、リピート購入の促進を支えます。

全国各エリアの商業施設、スペースで、お客様に直接商品をお届け。

もちろん、出店料は無料です。

※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)